|

In

ricordo di mio fratello

Giorgio

Ravelli

Gianni

Roghi nella rivista L'Europeo 3/1971

Siamo andati a vedere la preparazione del lancio del satellite San Marco. Dal

poligono galleggiante di Formosa Bay (Kenia) partirà entro un mese il

satellite scientifico italiano: il progetto, appoggiato dal governo, è

finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e il costo complessivo è

previsto in quattro miliardi e mezzo.

A

cavalcioni di un tubo d’acciaio, su un vuoto di una quarantina di metri, un

po’ come Harold Lloyd sul grattacielo, l’ingegner Giuseppe Spampinato mi

spiega il razzo. Anzi, lui dice il vettore. Mi ha fatto salire quassù (io

sono a cavalcioni di un altro tubo di fronte a lui, e ogni tanto do un’occhiata

al mare verde sotto i piedi) per mostrarmi la panoramica delle due

piattaforme, quella di lancio e quella d’appoggio. Dalla piattaforma San

Marco, verso la fine di gennaio o ai primi di febbraio, partirà il

satellite scientifico italiano. Noi ci siamo arrampicati sulla più alta

torre dell’altra piattaforma: la Santa Rita.

L’ingegner

Spampinato, trentotto anni, catanese nato a Trieste, maggiore del genio

aeronautico, è il direttore della grande baracca. Per la precisione, il

supervisore meccanico del razzo e delle infrastrutture a terra. È l’uomo

che porta avanti l’Italia spaziale, sotto la direzione programmatica del

professor Luigi Broglio, ordinario di costruzioni aeronautiche dell’università

di Roma, generale dell’aviazione. Spampinato dondola le gambe nel vuoto e

sorride: le cose, dice, stanno andando bene. Gli chiedo se è vero che è

stato lui a eseguire il più bel lancio del razzo Scout negli Stati Uniti.

Si schermisce ma poi finisce con l’ammettere: “È stato nel dicembre del

’64, al poligono della NASA in Virginia. L’equipe italiana doveva

dimostrare agli americani che ormai era matura per lo Scout a quattro

stadi. L’anno prima avevamo lanciato un bistadio

per imparare, sempre in Virginia: era andata bene. Nel marzo ’64

avevamo fatto un altro lancio da Formosa Bay, qui sulla costa del Kenia,

per provare il poligono su piattaforma in mare: bene anche qui. I1 lancio

del quadristadio era l’esame di laurea. Gli

americani ci hanno detto che nessuno Scout era mai stato sparato così

perfettamente”.

Le

due piattaforme brulicano di uomini e cose. Uomini bianchi e uomini neri.

Gru, montacarichi, enormi ruote dentate, cavi. “C’è ancora un po’ di

confusione”, dice Spampinato quasi a chiedere scusa, “ma ormai il tempo

stringe. Poi, vede, lo spazio non è molto, non siamo a Cape Kennedy”. La

piattaforma San Marco, da cui partirà il razzo, è di origine USA: serviva a

trasbordare merci dalle navi ai battelli e alle chiatte là dove non

esistono porti. È dotata di venti zampe mostruose, cilindri di acciaio

azionati da martinetti pneumatici, che ora s’innalzano al cielo ma che una

volta sul luogo s’immergeranno fino a posarsi solidamente sul fondo. Nel

centro, un lungo capannone, e nel capannone il gran razzo coricato,

ventitre metri di lunghezza, venti tonnellate di peso. È lo Scout costruito

dalla Ling Temco Vought. Nel capannone, tutto luci colorate misteriose,

aria condizionata, aggeggi strani, tecnici che si muovono silenziosi, quasi

astratti, c’è già il clima lunare. Mi ha fatto un certo effetto, poco fa,

durante la visita, udire improvvisamente uno di questi tecnici parlare e

dire cose incomprensibili, ma in romanesco. Anche il linguaggio di Alberto

Sordi può dunque andare bene per la ionosfera.

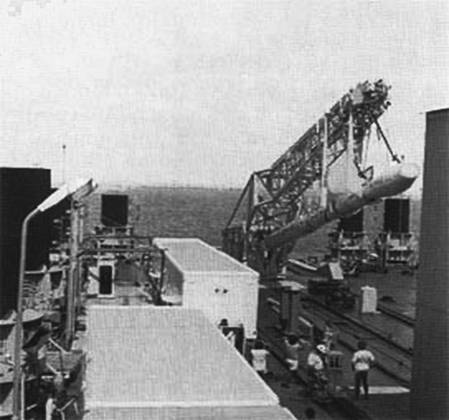

Appollaiato

sul suo tubo aereo, Spampinato mi spiega che lo Scout viene montato stadio

per stadio sul suo lanciatore, in posizione orizzontale. Quando tutto sarà

pronto, la torre metallica del lanciatore si solleverà portando con sé il

razzo, e sistemandolo così in posizione verticale di lancio. A questo punto

verrà praticato un foro nella piattaforma, proprio sotto la base del razzo,

affinché i gas di scarico, al momento della partenza, sfoghino direttamente

in mare e non sulla piattaforma, per evitare pericolose vibrazioni. Quando

avrà inizio il conto alla rovescia la piattaforma San Marco sarà lasciata

sola col suo razzo, in mezzo alla Formosa Bay. I tecnici opereranno dalla

piattaforma numero due, la Santa Rita, collegata alla prima da una ventina

di cavi sottomarini, diciassette dei quali forniti dalla Pirelli.

La

Santa Rita, che è un poco più piccola, rappresenta la centrale di

controllo: su di essa, oltre al radar, sono piazzati i vari gruppi

elettronici di comando. È una piattaforma a tre gambe, che serviva all’ENI

per prospezioni petrolifere. Una terza piattaforma, ancora più piccola,

dotata di centrale elettrica indipendente, completerà la flotta insulare.

La torre sulla quale stiamo discutendo come uccelli marini non è altro che

una delle tre zampe della Santa Rita: anch’essa, azionata da cricchi

mostruosi, scenderà nelle acque giallognole della Formosa Bay per ancorare

lo zatterone di ferro. Il supervisore delle piattaforme è un napoletano,

l’ingegnere Gennaro Orsi, capitano del genio aeronautico.

Ma

siete tutti militari?, domando a Spampinato. “I1 novanta per cento del

personale è dell’Aeronautica”, risponde, “ed è un fatto un po’ curioso

perché, come vede, stiamo lavorando sul mare”. Gli scienziati e i tecnici

del satellite fanno parte, in prevalenza, dell’università di Roma. I1

supervisore della parte elettronica del satellite è l’ingegnere professor

Giorgio Ravelli, anche lui comunque imparentato col genio aeronautico.

Questo Ravelli, dico a Spampinato, me lo ricordo bene; era un mio compagno

durante la Spedizione Zoologica Nazionale in Mar Rosso del 1952-53. Allora

faceva l’università (oggi ha trentasette anni), e aveva già inventato

diabolici sistemi d’illuminazione subacquea per il nostro film a colori, il

famoso “Sesto continente”. Lavorava con un cacciavite, una pinza, quattro

valvole e un po’ di nastro isolante, e combinava prodigi, lo chiamavamo Età

Beta. Sì, sorride Spampinato, è un cervello che si è guadagnata la

carriera. I1 supervisore invece del complesso tecnico in generale è il

professor Michele Sirinian, assistente di

Broglio. È uno dei più vecchi: quarantatré anni.

Tutti gli altri hanno un’età che varia fra i trentacinque e i trentasette.

I1 decano è l’unico marinaio qui presente: il comandante Wolfango Mandini,

cinquantaquattro anni. Gli ho chiesto come se la cavano gli aviatori su

queste zattere, ha risposto “non c’è male”.

Con Cavour al

tavolo spaziale

Il

progetto San Marco, appoggiato dal governo, è finanziato dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche. La gestione è del Centro ricerche aerospaziali

dell’Aeronautica in collaborazione con l’Università di Roma. Spampinato mi

dice che il costo complessivo è previsto in quattro miliardi e mezzo:

“Veramente niente a confronto delle spese congeneri americane”. Con questo

lancio, l’Italia si confermerà “terza potenza spaziale insieme alla

Francia”, dietro Stati Uniti e Unione Sovietica. “Non è ovviamente il

caso”,dice Spampinato, “di parlare di competizioni: ma rimane positivo che

l’Italia acquisisca una nuova tecnica di ampie prospettive future”. Per

potersi “sedere al tavolo spaziale”, come direbbe Cavour, non occorre

andare sulla luna, ma dimostrare di avere una voce seria in capitolo.

Questo

lancio, chiedo, sarà tutto italiano? Sì, dice Spampinato, se si eccettua

ovviamente il vettore. Ma oggi i razzi si comprano sul mercato, e non

avrebbe senso economico impiantare una fabbrica italiana per i pochi

vettori che occorrono al nostro programma. Integralmente italiano è invece

il satellite, che è un gioiello di tecnica, oltreché qualcosa di originale anche

sul piano teorico. Soltanto italiani, infine, sono i piani di lavoro e gli

stessi tecnici. Il San Marco sarà il primo satellite al mondo lanciato da

una piattaforma in mare. Le maestranze italiane che sono qui sulla costa di

Mombasa da cinque mesi sono una sessantina: si tratta in prevalenza di

giovani sottufficiali del genio aeronautico; le inflessioni meridionali

sono le più comuni. Sono stati assunti, per le fasi preparatorie, una

cinquantina di indigeni, manovali, montatori, brasatori,

eccetera, ciò che ha reso ancor più cordiali i rapporti con il governo

keniota. Dunque niente americani? “Li abbiamo invitati, naturalmente”, dice

Spampinato, “e manderanno una delegazione di osservatori per assistere al

lancio”.

Parliamo del

satellite. A che cosa serve? “È un satellite per la ricerca scientifica”,

risponde Spampinato. “I1 suo lavoro sarà di rilevare la densità dell’aria

al limite estremo della ionosfera. In questa regione, ancora

imperfettamente conosciuta, l’atmosfera è estremamente rarefatta, le molecole

d’aria sono isolate e molto distanziate. Il satellite le incontrerà e darà

il rilevamento con continuità, girando intorno al pianeta su un’orbita

equatoriale piuttosto bassa, ma costante. Questo satellite, con il suo

lavoro, coronerà tutta una serie di studi prettamente italiani sul

problema, durati quattro anni, e fornirà una somma di dati particolarmente

utili ai fini della ricerca spaziale. Gli americani, per esempio, sono

molto interessati alla buona riuscita del nostro programma”.

E

il satellite com’è fatto? “Peserà circa 115 chilogrammi. Adesso è negli

Stati Uniti, dove lo stiamo adattando al quarto stadio dello Scout. Poi

verrà inviato qui per via aerea. È composto da una sfera di massa interna

pesante, e di un involucro leggero. Quando incontrerà una maggiore densità,

e cioè quelle tali molecole isolate e distanziate verrà impercettibilmente

frenato: la massa pesante interna, che è sostenuta da una bilancia, sarà

indotta a venire avanti per effetto di inerzia, così come succede a un

passeggero di un’automobile che frena. Questi spostamenti agiranno su

speciali resistenze elettriche, che daranno via radio l’informazione in

codice. I rilevamenti saranno captati e decodificati da una nostra apposita

stazione a Nairobi”.

Adesso lanciano,

poi si vedrà

L’8

novembre scorso le piattaforme sono partite a rimorchio dal porto di

Mombasa, hanno affrontato nuovamente l’Oceano Indiano, sono felicemente

arrivate al poligono prestabilito, la Formosa Bay (l’isola di Formosa,

evidentemente, non c’entra niente). Questa baia è poco a nord di Malindi, graziosa cittadina del Kenia. È stata scelta

perché riparata dai venti più pericolosi, quelli meridionali, dal capo Ngomeni. Le acque su cui le piattaforme allungheranno

le zampe per ancorarsi sono fra le due e le tre miglia dalla costa, cioè al

limite delle acque territoriali keniote. I1 punto non è proprio

sull’equatore, ma leggermente a sud: 2 gradi e 8. Il vettore dovrà eseguire

la correzione e il satellite dovrà entrare nella sua orbita equatoriale

subito dopo il lancio.

L’ingegner

Spampinato mi guida nuovamente nella discesa da trapezisti dalla torre

della Santa Rita, mi presenta i collaboratori. C’è fervore, ottimismo,

orgoglio a ogni livello. Quasi nessuno era mai stato in Africa prima di

questa lunga esperienza, ma nessuno si lamenta del clima umido, delle

piogge, del calore. Nessuno abita nei lussuosi alberghi turistici ad aria

condizionata: gli stessi dirigenti vivono in un alberghino di seconda

categoria. Di sera, per tirare le dieci, si scatenano battaglie allo

scopone scientifico. Pare che il tenente colonnello ingegner Roberto Solimena, supervisore delle stazioni radar, sia maestro

dello spariglio in fase offensiva, mentre l’ingegner Gianfranco Manarini, supervisore della guida e controllo del

razzo, è ampiamente dotato nella difesa del settebello da mazziere.

Ci

sono anche i sommozzatori, che hanno lungamente esplorato i fondali dove

devono appoggiarsi le gambe delle piattaforme. Le acque non sono profonde,

dicono: sui nove metri circa; ma piuttosto torbide. In principio c’era una

gran paura per i pescecani, e i sommozzatori venivano inviati sul fondo

dentro gabbioni di ferro. Ma passando i giorni, di squali non se ne

vedevano proprio, così che alla fine le gabbie sono state eliminate e i

sommozzatori hanno continuato a tuffarsi liberamente.

Con

questo lancio, dice Spampinato il nostro programma sarà concluso, speriamo

felicemente come fin qui è proceduto. Che cosa accadrà dopo? Mah, dovranno

decidere il governo e il Consiglio nazionale delle ricerche. Quattro anni

per arrivare a sparare il pallone intorno all’equatore, per farlo bene. Poi

si potrà andare avanti con nuovi programmi più ambiziosi, rimanere al passo

con il progresso tecnico e scientifico, tanto più che i francesi ci danno

dentro con molte energie. Oppure, per la storia delle alluvioni, potrà

venir rimesso tutto nel cassetto. E allora sarà rimasto il ricordo di una

bella avventura, in questo caso un ricordo un po’ amaro. Ma Spampinato e i

suoi sono ottimisti. Siamo o non siamo diventati la terza potenza spaziale,

con quattro soldini?

Estratto da Sesto

Continente di Folco Quilici

FOTOGRAFO E SCRIVO

Prima macchina fotografica

nelle mie mani fu una Rolleicord di mia madre

pittrice. Come fotografa amava la visione reflex e il formato quadrato, dal

quale traeva solo in qualche caso stampe in formato orizzontale o

verticale. Quella preferenza e quel gusto mi sono state trasmesse con il

DNA di famiglia, tant’è vero che pur ereditando (da mio padre) una Leica “anni Quaranta”, splendida e completa di borsa in

pelle e tre obiettivi, la cambiai con una delle prime Hasselblad

6x6; senza vantaggi dal punto

di vista economico ma con

massima soddisfazione nel lavoro. Infatti, aiutato dalla Fowa, ho continuato e continuo a lavorare con l’Hasselblad passando di modello in modello e

collezionando vari obiettivi, con un amore particolare per il magico

Super-Wide.

Sul mio inizio come

fotografo del mare e del suo mondo sommerso e la mia prima esperienza con Sesto

Continente, del ’52, debbo ricordare un alleato prezioso, un coetaneo

ventenne, futuro ingegnere spaziale, Giorgio Ravelli. Dopo audaci

esperimenti nella vasca da bagno di casa, lui ideò un blimp

con flash a lampadine usabile sott’acqua, esattamente come in superficie. E

perfezionò poi in

Mar Rosso a tal punto quel

suo marchingegno, da precedere d’oltre un anno i laboratori specializzati, tanto

da consentirci di piazzare i risultati dei nostri lavori molte lunghezze

avanti le altrui immagini subacquee a colori; e ci offrì la soddisfazione

di veder pubblicate due volte nostre immagini su “Life” (il

top dei top delle riviste

illustrate, allora).

Citando gli inizi, vorrei

qui aggiungere alcune parole sulle difficoltà di noi pionieri. La prima

dipese dai luoghi isolati ove operammo; atolli d’Oceania,

coste africane, Artico, Amazzonia lontani qualche migliaio di chilometri da

laboratori di sviluppo e stampa; di conseguenza potevamo vedere i risultati

ottenuti dalle nostre foto (sulle quali gravavano sempre dubbi di riuscita)

solo mesi e mesi dopo averle scattate (spedizioni e missioni erano

interminabili: quasi un anno per Sesto Continente, un anno per

Ultimo Paradiso, etc. etc.). S’aggiungeva, a questa, un’altra difficoltà non

indifferente: il dover affrontare con scorta limitata di pellicola lunghi

tempi di lavoro. Occorreva scattare… solo a colpo

sicuro! (ricordino questo i signorini di oggi, ricchi di schede

elettroniche con immagini a disposizione in quantità ieri inimmaginabili; e

per di più subito visibili)…

|